簡介

-

我是布倫達·雷(Brenda Ray),是西雅圖兒童醫院選擇性緘默症項目(Selective Mutism Program)的聯合主任,同時也是一名語言病理學家。

-

今天我將與各位語言治療師分享選擇性緘默症的相關信息。這並非一份全面的操作指南,而是提供一些基本技巧和建議,幫助大家應對前來接受評估卻不願開口的兒童,判斷他們是否患有選擇性緘默症。

選擇性緘默症概述

定義與特徵

-

選擇性緘默症是一種焦慮症,主要特徵是兒童在至少一種情境下無法說話,但在其他情境下卻能正常言語。例如,他們可能在家中說話,但在學校或公共場合卻保持沉默。

-

這種病症在小學兒童中約佔1%,在總人口中約佔0.7%。然而,由於其常被漏診或誤診,實際比例可能更高。

-

選擇性緘默症通常在兒童首次入學時(約3 - 4歲上幼兒園時)首次出現。家長常表示孩子在面對非親屬或朋友時總是很害羞。

-

通常在確診時,孩子已避免說話約兩年。這對語言治療師來說非常重要,因為30 - 40%的選擇性緘默症兒童同時存在共病性的語言或言語延遲。

-

該病症在雙語或多語兒童、早產兒以及女孩中更為常見。許多患者的父母或其他親屬有焦慮症病史。

DSM-5診斷標準

-

持續無法在預期說話的特定社交情境中說話,如學校,但在其他情境中能說話。

-

這種不說話的情況會干擾社交、職業或學業成就。

-

症狀持續至少一個月(非入學首月)。

-

不說話不是由於缺乏對語言的理解或知識。

-

不說話不能用其他障礙更好地解釋,如口吃或自閉症。

常見特徵

-

極度害羞,在家長眼中孩子在某些情況下“太害羞”。

-

缺乏眼神接觸和社交參與。

-

容易發脾氣和表現出不良行為,尤其在不適或處於引發焦慮的情境中。

-

回應遲緩,面對問題時可能會愣住,需要較長時間才能回答。

-

年幼的孩子可能會躲在父母身後或像“鹿在頭燈前”一樣瞪著人,有些孩子則會表現得很傻,以此作為一種逃避技巧。

-

孩子可能會揉眼睛,這通常與焦慮有關。

-

孩子在需要交流的情境中可能會凍結,尤其是在初期。但隨著適應,他們的非言語交流能力可能很強,社交互動也可能不錯,只是不使用言語。

影響

- 選擇性緘默症對學業和社交有重大影響。

病因

- 目前尚未確定選擇性緘默症的單一病因,但已知與遺傳、環境和發展因素有關。

遺傳因素

- 許多患者有家族焦慮症病史,家長可能會表示自己小時候也有類似情況。

環境因素

-

移民或雙語兒童、處於壓力環境中、對孩子表現或說話有過高要求的家庭,孩子患選擇性緘默症的風險更高。

-

過度代勞的家庭,如不給孩子說話的機會,會使孩子習慣於讓父母代為回答。

發展因素

- 選擇性緘默症兒童常伴有其他發展遲緩,如運動遲緩和排泄障礙,部分原因是他們無法告知老師或他人需要上廁所。

相關誤解

-

選擇性緘默症不等同於害羞。害羞的孩子通常會在短時間內適應,而選擇性緘默症兒童的情況不同,他們的焦慮更為嚴重。

-

孩子不是故意頑固不說話,而是因為害怕在新環境或對新人物說話。

-

選擇性緘默症不是由於父母教養不當造成的。

-

若不進行干預,孩子不太可能自行克服選擇性緘默症。隨著年齡增長,他們可能會開始多說一些話,但焦慮並不會消失,與同齡人的差距會越來越大,還可能出現社交焦慮、逃學、物質濫用和其他精神健康問題。

-

選擇性緘默症不是由創傷引起的,沒有證據表明創傷、虐待或忽視會導致選擇性緘默症。

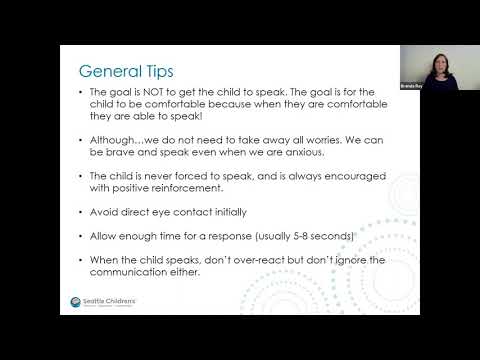

一般技巧

目標

-

目標不是讓孩子對你說話,而是讓他們感到舒適。當孩子感到舒適時,自然會開口。

-

我們可以幫助孩子降低焦慮,讓他們即使在焦慮的情況下也能嘗試進行活動或說話。

具體做法

-

不強迫孩子說話,而是通過積極強化來鼓勵他們。

-

避免直接眼神接觸,例如在使用視訊時,可以分享屏幕或白板。

-

給予孩子足夠的回應時間,等待五秒鐘是必要的。

-

孩子說話時,不要過度反應,要適當地認可他們的努力。

治療技巧

認知行為療法(CBT)

-

CBT的核心是PRIDE原則:

-

P(Praise):讚美:要具體地讚美孩子的行為,例如“我喜歡你用了這麼多顏色”。

-

R(Reflection):反思:重複孩子所說的話,如孩子說“藍色卡片”,你可以重複“藍色卡片”。

-

I(Imitation):模仿:跟隨孩子的活動,如他們用積木搭建,你也一起搭建。

-

D(Description):描述:像體育評論員一樣描述孩子的行為,例如“你把藍色積木放在紅色積木上”。

-

E(Excitement):興奮:讓活動充滿樂趣,對年幼的孩子可以表現得熱情,對年長的孩子則要適度。

-

-

CBT分為兩個階段:

-

兒童主導互動(CDI):使用PRIDE技巧,參與孩子的活動,不要求孩子說話,這是一個暖身階段,可能持續5 - 30分鐘。

-

言語主導互動(VDI):在孩子適應後,開始尋求他們的言語回應。可以問一些容易回答的問題,如強迫選擇問題,並根據孩子的反應在CDI和VDI之間切換。

-

塑造溝通

-

根據孩子的情況,從他們現有的溝通水平開始,逐步提升。

-

可以通過遊戲、模仿等方式,從非言語聲音、非言語交流,逐漸過渡到言語交流。

漸進式介入

- 對於不願說話的孩子,可以採用“漸進式介入”的方法。例如,讓孩子和家長在房間裡玩耍,治療師觀察;然後漸漸進入房間,參與活動,從CDI過渡到VDI。

獎勵機制

- 對孩子的說話行為進行獎勵,獎勵可以是口頭的、社交的或實物的,如貼紙、玩具等。獎勵要及時、一致,並隨時間逐漸減少。

評估注意事項

背景信息

-

詢問家長孩子在見到陌生人時的表現、不願說話的時間長短、在家中的說話情況、是否有在家說話的視頻等。

-

了解孩子在學校的飲食、上廁所情況,以及是否有其他焦慮或不尋常的行為。

-

詢問家族焦慮症病史。

評估內容

-

接受性語言:通常較為完整,可以進行相關測試。

-

發音:在VDI階段,若孩子能回答問題,可以進行發音測試。

-

表達性語言:首次見面時,表達性語言得分可能被低估。

-

選擇性緘默症問卷:讓家長填寫,評估孩子在不同環境中的說話情況,幫助臨床診斷,但不能單獨用於診斷。

後續處理

-

完成評估後,根據情況決定是否需要進一步評估、治療或家長培訓。

-

可以推薦孩子接受社區或學校的治療干預,提供相關的適應策略和資源。

-

建議家長諮詢精神科或心理學專家,排除其他焦慮問題。

其他信息

- 提供相關的手冊和培訓網站,幫助家長和治療師了解更多關於選擇性緘默症的信息。